HABLEMOS SERIAMENTE DE SECESIÓN

El 27 de junio de 2016, 24 horas después de la derrota de la Selección Argentina de fútbol en la final de la Copa América ante Chile, el escritor y periodista Martín Caparrós publicaba el siguiente tweet: “Hermanos chilenos agrandados, paren de insultarme ¿No se dan cuenta que todo es un juego? ¿O será que creen en las patrias?”

No es la primera vez que Caparrós me rescata del vacío de la singularidad. Esa sensación de alivio que se siente cuando uno descubre que al menos existe otra persona en el universo que padece la misma enfermedad. No la del fanatismo del fútbol (la que sobrellevo con mucha dignidad), sino la de la relativización de la idea de nación.

Como todo el mundo, absorbí la primera conciencia de patria masticando los crayones de colores con los que dibujaba el Cabildo de Buenos Aires en el jardín de infantes. Los actos del colegio, pletóricos de niños disfrazados de “negras” mazamorreras, intrigantes repartiendo escarapelas y miembros de la Primera Junta, al igual que varios mundiales deportivos, una guerra, un millar de discursos paternos y políticos, y una docena de libros ayudaron a afianzar ese sentimiento de pertenencia. La mística del amor a la patria es válido para la Argentina, para Estados Unidos y hasta para el país más remoto, insignificante y olvidado del planeta.

No es fácil desprenderse de esa épica nacionalista. Es un constructo tan arraigado en el inconsciente colectivo de cada sociedad que se necesita un profundo proceso deconstructivo siquiera para aislarlo y analizarlo.

La economía: pluma de la historia

La conformación de la Nación Argentina –como la de muchos otros países- es ciertamente una combinación de hechos aleatorios y a veces hasta caprichosos. La Revolución de Mayo, lejos de ser tal cosa, fue un oscuro conciliábulo de personalidades destacadas y hombres poderosos de la sociedad porteña de la época en busca de lograr una independencia económica del Reino de España para liberar el comercio con la Gran Bretaña, tal como lo certifica la Representación de los Hacendados remitida por Mariano Moreno al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros casi un año antes. Que el rey Fernando VII fuera destituido por Bonaparte y la corona española quedara acéfala solo aceleró los procesos.

Luego llegaron los próceres de la revolución, casi todos miembros de logias nacidas en Londres para diseminar los principios de la Ilustración europea. Librarse del yugo español no era el objetivo. Era solo la excusa. El verdadero propósito siempre fue instaurar una nueva forma de gobierno que reemplazara el decadente absolutismo monárquico. El mismo Mariano Moreno se había formado en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, donde las ideas liberales que tomaron la Bastilla ya eran el mainstream por aquellos tiempos. Inclusive los masones de América del Norte lograron cristalizarlas antes aún que los mismos franceses. José de San Martín había entrado en contacto con esas ideas durante las campañas militares de la independencia de España, en las que combatió contra Napoleón bajo las órdenes de Williams Carr Beresford (sí, el mismo que un par de años antes había dirigido las Invasiones Inglesas al Río de la Plata). La existencia del Plan Maitland, la creación de la Logia Madre, la acción de la Lautaro y la Southern Cross, toda la política conspirativa del Foreing Office británico y hasta la infamia de Pavón (en esa reunión secreta entre Mr. Yateman y Urquiza previa a la batalla) hablaban de un obstinado interés del Reino Unido por instaurar naciones autónomas en los antiguos virreinatos españoles. No era para menos. La revolución industrial había creado la oferta. Ahora había que generar la demanda; y con todos los puertos coloniales latinoamericanos cerrados a las mercancías inglesas los enormes depósitos de las islas británicas amenazaban con atestarse de productos sin vender.

Conscientes o no, bienintencionados o no, cómplices o no, los héroes de nuestra independencia fueron funcionales a un plan estratégico ideado por mentes preclaras de la vieja Europa con la finalidad de instaurar un sistema de poder que aceitara los mecanismos del capitalismo industrial: la república liberal moderna. Pero al igual que la monarquía absoluta había encontrado en el derecho divino su épica de adhesión popular; laico por definición, el nuevo formato político debía buscar su propio relato heroico y encontró en la antigua democracia griega, el imperio de la ley y la defensa de la soberanía su vellocino de oro.

La historia a contrapelo

Tal como postulaba Walter Benjamin, la historia escrita por los vencedores es solo una versión de la historia. Las derivas en el Río de la Plata se escribieron con la caligrafía del unitarismo portuario y sus intereses económicos. Desde Mariano Moreno y su correveidile Juan José Paso que fusilaron en juicio sumarísimo a las autoridades cordobesas que no querían adherir a la revolución porteña de 1810, hasta el mismísimo Juan Manuel de Rosas, autodeclarado un acérrimo federal, mientras en la práctica se manejó con una impronta marcadamente centralista, pocos –casi ninguno- de nuestros próceres tuvieron motivaciones más allá de las económicas.

La historia de la Argentina es la historia de la grieta entre unitarios y federales. La lucha entre civilización y barbarie. La eterna pelea entre una “Capital” opulenta y parasitaria y provincias productivas aunque empobrecidas. Una historia forjada y moldeada por los contubernios de banqueros extranjeros, caudillos totalitarios y patriotas sedientos de poder, disputándose la exclusividad de un puerto mugriento, barroso y playo (River Plate significa río playo), para la entrada y salida de mercaderías.

Los conceptos de patria, pueblo, nación, soberanía y demás chauvinismos llegaron después. Sarmiento se encargó de dejar bien en claro quienes éramos “nosotros” y quienes eran “ellos”. Luego llegó Mitre para escribir la historia oficial. Y así todos nos volvimos argentinos, añorando nuestros orígenes europeos, pero argentinos al fin. Orgullosos de nuestra nacionalidad, porque lo tenemos al Papa, a Messi y la avenida más ancha del mundo.

La conformación de los estados modernos siempre requirió del relato colectivo proto-nacionalista que amalgame voluntades. Lo que en otra épocas se canalizaba en la figura del soberano y el culto a su personalidad que demanda lealtad y sumisión, se reemplazó por un merchandising de soberanía nacional encarnado en la bandera, el escudo, el himno y hasta en la camiseta de la selección. Sin ir más lejos, vemos como algunos de nuestros goleadores se besan el escudo de la A.F.A. sin considerar siquiera que dicha institución pertenece, en la práctica, a una nación sin estado, independiente y de alcance mundial llamada F.I.F.A.

El amor a la patria es un concepto inculcado desde la niñez para lograr adhesión incondicional como ciudadanos domesticados, productivos y, ante todo, fiscalmente obedientes.

Ficciones consensuadas

El celebrado historiador israelí Yuval Noah Harari sostiene que a partir de la revolución cognitiva sucedida hace 60 mil años, la especie humana logró prosperar y prevalecer a partir de ficciones consensuadas. Relatos de abstracciones no-reales que nos permitieron –a partir de una clara inducción psicológica colectiva- aunar esfuerzos en vistas al desarrollo comunitario. El derecho natural, el concepto de nación, el dinero, las leyes, el patriotismo, la política, la religión y hasta la democracia son todas ficciones –según Harari-, fábulas destinadas a evolucionar como especie. Pero lejos de progresar de manera armónica, el desarrollo humano jamás ha dejado de ser conflictivo, en particular cuando los relatos comunes se contradicen. Entonces ¿cómo diferenciar lo que es real de lo que es ficticio? Simple, dice Yuval, “lo real tiene capacidad para padecer el sufrimiento. Los relatos, no. Las naciones no sufren; sufren los ciudadanos. Los bancos no sufren pérdidas; las sufren los ahorristas, es decir, las personas”.

Quizás esta eterna dualidad entre lo real y el mito comunitario sea lo que nos lleva generalmente a confundir las premisas y los valores, suponiendo que la patria, o las instituciones, o la ley son más importantes que la gente. Que el sufrimiento de la gente. Que el bienestar de la gente.

Corriendo los límites.

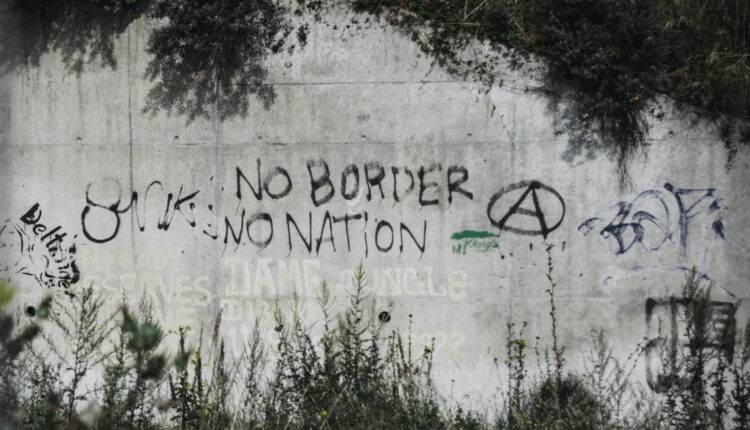

La Argentina es un relato, una ficción, una presunción colectiva. Un acuerdo tácito al que hemos adherido todos los argentinos para “evolucionar” como sociedad. Como lo han hecho todos los países y todos los reinos y todos los imperios y naciones que existieron y existirán. El mundo real no tiene límites, ni nombres, ni fronteras, ni formas de gobierno, sólo accidentes naturales, geografías y seres humanos que viven en ellas. Los trazados fronterizos responden a antojadizas circunstancias históricas que expanden o contraen permanentemente las fisonomías de los países, en donde la política –o la guerra a falta de ella- son el factor determinante. En el último siglo no hubo prácticamente nación sobre la tierra que no viera alterados sus límites. Un día Alemania se dividió en dos naciones distintas y otro día -44 años después- se volvió a unificar. En los 90, Yugoslavia implosionó en ocho esquirlas diferentes, los checos se separaron de los eslovacos, la Unión Soviética se desgranó en 15 repúblicas, mientras los países de la África subsahariana resuelven sus permanentes guerras intestinas formando nuevas naciones o reciclando las viejas con nuevos nombres. Movimientos separatistas en todo el mundo luchan por alcanzar la independencia de sus países originarios en los que la cultura, la religión, pero principalmente la economía son factores de presión. El referéndum catalán de 2017 visibilizó el centenario reclamo de su población por la independencia, producto del descontento de ser el mayor aportante de riquezas al tesoro español (25% del PBI) sin la equivalente contraprestación. Del mismo modo O Sul é o Meu País, el movimiento separatista del sur de Brasil también entiende que los dividendos producidos por los estados de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina se ven licuadas a la hora de recibir las arbitrarias coparticipaciones impuestas por el Planalto en Brasilia. El oriente boliviano tiene su Movimiento Nación Camba de Liberación que, a partir de su puja por las regalías petroleras de la región, promueve desde hace décadas formación de la República de Santa Cruz. Alrededor del mundo, las regiones productivas que intentan independizarse de sus naciones de pertenencia son incontables, y en todos los casos los principales interesados en impedirlo son los gobiernos centrales, beneficiarios excluyentes de esa productividad.

El futuro de las naciones

Sin lugar a dudas, desde hace ya algún tiempo la realidad cotidiana nos ha empezado a desmentir buena parte de los relatos. Y es que a partir de la pérdida del estado de bienestar que experimentó el mundo occidental allá por los ´70, todo se derrumbó precipitadamente. La crisis de “la tercera ola”, los índices de desigualdad trepando a las nubes y la decadencia de los discursos hegemónicos atomizó radicalmente la construcción de sentido colectivo. Los ideales comunes que amalgamaban las democracias se han vuelto inconsistentes y hoy apenas si se sostiene a fuerza de ley. Prueba de ello son la infinidad de protestas y levantamientos populares que dan la vuelta al mundo, desde Cuba hasta Hong Kong, disconformes con lo que el sistema tiene para ofrecerles. Es evidente que el dique de contención social que significaba el formato de república moderna y liberal planteada en los siglos XVIII y XIX ha empezado a mostrar fisuras por todos lados y no está lejos de colapsar. La apatía electoral que muestran las masas en los comicios de los distintos países dan cuenta de una falta de representatividad escalofriante, acaso por el autismo de una clase dirigencial cada vez más alejada –emocional y geográficamente- de las necesidades de la gente. La política se ha convertido en una mera administradora de frustraciones colectivas, incapaz de ofrecer soluciones superadoras. Las naciones se volvieron tan obsoletas y sus instituciones tan burocráticas que les resulta imposible flexibilizarse conforme las dinámicas de un mundo en permanente cambio. Los países se volvieron tan populosos y diversos (particularmente a partir de la globalización y las nuevas corrientes migratorias) que casi ya no quedan elementos unificadores que fusionen a sus ciudadanos en un paradigma de “bien común”. Cuando ese variopinto escenario es atacado por una economía en crisis e intolerables índices de desigualdad indefectiblemente sobreviene el caos. El sistema de democracias liberales funcionaba en un contexto de mayorías insertas en un sistema productivo capitalista, con demandas de trabajo equilibradas, salarios eficientes, familias nucleares, expectativas de futuro y un par de lineamientos ideológicos contrapuestos que generaran mayorías robustas de cara a los procesos electorales. Hoy todo eso no existe. Cada día más personas tienen menos que perder. La producción se mudó al lejano oriente y a causa de eso la demanda laboral de este lado de la Muralla China se desplomó (sin contar el reemplazo tecnológico). Los salarios se derrumbaron, las familias se desnuclearizaron y los lineamientos ideológicos se multiplicaron por millones, convirtiéndonos cada uno de nosotros en una minoría no representada y configurando una sociedad de relatos individuales que atentan contra las ficciones consensuadas. Ante este escenario se puede vislumbrar que los ciudadanos comienzan a reclamar variantes democráticas más directas y activas, practicables en espacios reducidos, en masas acotadas, en territorios abarcables. Pretender consensos en países de millones de km2 y decenas de millones de habitantes es casi una quimera. Las representatividades se vuelven difusas y testimoniales. Todo indica que la única forma de evitar dictaduras y gobiernos totalitarios de cualquier tipo será que las democracias del nuevo milenio se reconfiguren, abandonando su harapiento traje de revolución industrial para probarse la flamante remera de revolución tecnológica. Esto demandará estados más pequeños y pragmáticos, tanto ideológica como económicamente, donde el factor preponderante sea un sentido de pertenencia de proximidad e intereses comunes a una zona o región, administraciones más localizadas y acuerdos comerciales más amplios.

¿Quiénes somos el pueblo?

Pero antes de iniciar una revolución separatista, tengamos presente que las constituciones nacionales son particularmente severas en lo que a independentismo se refiere. La nuestra tiene dos artículos que ajustician tales inconductas. Uno es el 22 que en su segunda parte reza: “…Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición…”. El otro es el 126 que comienza advirtiéndonos con el seño fruncido: “Las provincias no ejercen el poder delegado a la nación…”. Son dos artículos que atentan contra el Principio de Autodeterminación de los Pueblos. Y acá es donde empezamos a preguntarnos quiénes conforman “el pueblo”. ¿Hablamos de un país? ¿De una provincia? ¿De una Ciudad? ¿De un grupo de personas? ¿De un pueblo originario? ¿De individuos que comparten el mismo idioma? ¿La misma religión? ¿La misma cultura?

Desde un gobierno central a cientos de kilómetros se imponen arbitrariamente medidas y leyes sin siquiera considerar idiosincrasias, costumbres y culturas. Poco importan las realidades particulares de cada región, lo importante es que se ajusten a derecho y paguen tributo al todopoderoso gobierno nacional.

Pero, como dijimos antes, la economía escribe la historia de una nación y el dinero –remitiendo nuevamente a Harari- es la ficción colectiva más exitosa de la civilización.

En otra fantasía consensuada de cooperación intranacional, las zonas más productivas deben ser compulsivamente solidarias con las menos favorecidas, sin considerar siquiera si la carencia está dada por la ausencia de recursos naturales o por la pésima administración de sus gobernantes. Lo cierto es que en Argentina, todas las provincias son generosamente solidarias con el territorio más improductivo –y curiosamente más rico-: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quizás los neuquinos -solo por poner un ejemplo-, asistidos en todos sus derechos de explotación petrolera, podrían determinar que prefieren repartir sus riquezas entre sus propios habitantes, de manera que sus clases bajas logren la movilidad social ascendente, sus maestros ganen mejores salarios y su población tenga estándares de vida más altos. Pero no. Las leyes nacionales le exigen que el grueso de esos dividendos se centralice para auxiliar, digamos, al segundo cinturón del AMBA.

Quizás haya llegado el momento de repensar en profundidad aquellas ficciones consensuadas que pretendemos estancas, incuestionables y sagradas. Quizás haya llegado el momento de prestar atención a los argumentos de mendocinos, cordobeses o pampeanos que, hartos de padecer el histórico saqueo del gobierno porteño, comienzan a verse seducidos por la idea de “autogestionarse”, escindiéndose de un país que desde hace doscientos años los relega y saquea con un unitarismo abusivo y pertinaz.

Alguna vez, en función de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos –y la calidad ética de los relatos-, tendremos que deconstruir nuestra idea de nación, así como alguna vez lo hicieron los serbios, los croatas y los kasajos. Como desde hace tiempo lo hacen catalanes, vascos, irlandeses, kurdos, californianos, osetas, asameses y una incontable lista de pueblos y regiones de todo el mundo.

En definitiva, el Principio de Autodeterminación de los Pueblos tiene que ver con el bienestar de los pueblos.

Comments are closed.